أثناء تلك القراءات المبكرة في النقد الأدبي كانت صفة "الناقد" ترتبط كليًا بالأدب والفن، وبصورة أقل مكانة من ألقاب أخرى مثل "المفكر" أو "الفيلسوف" وبالطبع من "الأديب"، ولاشك أن المهابة السائدة لهذه الصفات في بداياتي القرائية أبقت بالتجاوب العفوي مع النمط العام المتسلط لقب الناقد في المنزلة الأدنى بالنسبة لي .. لكن مع المزيد من القراءات، وموصلة الجدل مع أطروحات "المفكرين والفلاسفة"، والذي أدى بدوره إلى مساءلة ذلك التفاوت الطبقي بين التصنيفات المعرفية أدركت أن النقد في طبيعته التي انسجمت معها ككاتب هو الشبح المتربص بتلك الخرافة الأمومية الغائمة التي تسمى "الثقافة" .. اللغم الخيالي الذي يحرم دعائم الفكر من الثبات .. ولهذا ـ بالضرورة وضمن ذلك الإدراك ـ فإن "النقد" هو مقاومة ذاتية في المقام الأول للشروط النسقية الملحّة التي تحاول إخضاعه للبنوة .. التي تريده أن يكون حاشية "للثقافة"، أي مجرد إجراء وظيفي لإقرار "المفهوم".

كان ذلك التكريس المتواصل لما يعنيه "النقد" بالنسبة لي يبعده تمامًا عن ذلك التعريف الساذج بكونه انطباعًا في جميع أحواله ومظاهره سواء كان مجرد "رأي" أو "تحليل" أو "تقويم"؛ فالنقد ـ كبصيرة شخصية ـ تجاوز بديهي لما يمكن أن يُعد أصداءً مباشرة أو منتظرة لعمل ما .. هو كشف مراوغ لما يقوّض هذه الأصداء، وتحويلها إلى أدوات للعب، دون الاستسلام للفخاخ "التاريخية" المبتذلة مثل حكم الجودة، والقياس التصنيفي، وطبعًا الضبط الأيديولوجي.

هذه الملامح هي ما كوّنت لدي الطبيعة النصية للنقد، والتي تناولتها في المقال الأول، التي تتخطى المعايير التقليدية أو المفترضة للمصطلح .. ذلك لأن النقد هكذا يعمل بصورة جوهرية على خلخلة الأسس والسياقات التي يقوم عليها عمل المفكر أو الفيلسوف، بالطريقة ذاتها التي يمنح بها النصوص الأدبية حيوات مغايرة وغير متوقعة "انتهاك الدلالة" .. بذلك فقط يمكن لنقاش ما عن "الأدب الحديث" أو "السرد المعاصر" أن يكون في نفس الوقت مقاربة للتأملات النقدية التي يتم الاعتماد عليها في استيعاب ما يبدو تعقيدًا أدبيًا أو ما يُسمى بالمتغيرات السردية، وهو الدور الأعمق من كونه مجرد وظيفة كما يستسهل العالقون في الفهم السطحي للممارسة النقدية إزاء "التحولات الثقافية" .. أتحدث عن التأويل الذي يستعمل الفكر من أجل تفكيك إطاره المرجعي أو تحطيم يقينه؛ فلكل طرح أدبي أو فلسفي ثمة معول نقدي، يرادف نصيّة النقد أو "إبداعيته" بالتعبير الشائع، ينبثق من داخل الطرح نفسه ليهدم إحالاته اللغوية، ومن ثمّ يجرّد الخطاب من قدرته على التظاهر بإقرار المعنى أو الحقيقة.

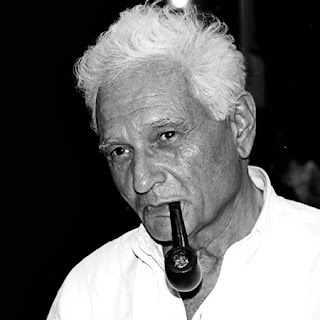

ما سبق يختلف أو يتضاد مع "استخدام النقد كأداة للفكر"؛ لأن النقد ـ على هذا النحو ـ يتقدم على الفكر في كونه مخرّبًا استباقيًا لذلك الاستقرار الذي تعد به ما يطلق عليه مثلًا "إعادة صياغة الأفكار" .. في خفاء كل تأويل جديد ثمة نزعة مترصدة لـ "خيانة الأثر" الذي يبدو أن هذا التأويل يستند إليه، وذلك تحديدًا ما يجعل التأويل مناوئًا للسياقات الفلسفية والوجودية .. إن الفكر هو أداة للخيال النقدي وليس العكس، لأن هذا الخيال يستخدم الفكر في نزع الغائية عن ما يتعدّى حدود وأبعاد ذلك الفكر، وهو ما يلخصه جاك دريدا في هذه الكلمات: (لا! ليست للرسالة وجهة معينة أو محطة أخيرة، وما ذلك بالعامل السلبي. إنه الشرط التراجيدي الأكيد ولكنه الوحيد لكي يحدث ويُجدّ جديد).

إن هذا يفسر بلا شك لماذا يتنافر النقد في أشكاله الحديثة مع "المنهجية" أو "المنظور" ليصبح لهوًا بالسلطة القيمية للنص، دعابة هازئة تفتت مركزيته الأنطولوجية .. يفسر لماذا يتعرّف النقد على نفسه بكونه ليس هدفًا وإنما لعبًا بالأهداف.

تحميل العدد